Guide d'observation des aurores boréales de la Côte-Nord

Une aurore boréale illumine le ciel étoilé de la taïga nord-côtière.

Les aurores boréales, ces voiles lumineux verts, mauves ou rouges qui dansent dans le ciel nocturne, ne sont pas réservées qu'aux contrées arctiques. Bien que le spectacle soit le plus fréquent aux hautes latitudes (au nord du 60e parallèle, comme en Alaska, au Yukon ou au Nunavik), il est tout à fait possible d'en admirer jusqu'au Québec méridional lorsque l'activité solaire s'intensifie. La Côte-Nord, région s'étendant approximativement des 48° aux 54° de latitude nord, offre même un emplacement de choix pour observer ces lumières nordiques. En effet, l'ovale auroral (la zone autour du pôle magnétique où les aurores sont quasi quotidiennes) traverse la Côte-Nord, plaçant la région sous le halo des aurores polaires. De plus, l'extrême faible densité de population du territoire signifie très peu de pollution lumineuse - un atout majeur pour contempler ce spectacle boréal.

Où peut-on observer les aurores boréales sur la Côte-Nord?

Plus on se dirige vers le nord, plus les probabilités augmentent. À partir d'environ 49° de latitude Nord (soit à la hauteur de Baie-Comeau et au-delà), on entre véritablement dans la zone aurorale. La Côte-Nord s'étirant jusqu'au 54e parallèle dans le secteur Caniapiscau, ses confins nord se trouvent directement sous l'ovale auroral qui encercle le pôle. Il n'est donc pas étonnant que les aurores fassent partie intégrante du ciel nord-côtier, surtout vers Caniapiscau/Fermont - ce secteur septentrional offre aux voyageurs des spectacles d'aurores fréquents et éclatants. Par exemple, un indice d'activité géomagnétique modéré (Kp 3) suffit déjà à illuminer le ciel du nord de la Côte-Nord, alors qu'il faudra une tempête un peu plus intense (Kp 4) pour que les secteurs plus au sud de la Côte-Nord en profitent.

Concrètement, où installer son regard? Partout sur la Côte-Nord, on privilégiera les endroits offrant une vue bien dégagée vers le nord (d'où proviennent les aurores boréales dans l'hémisphère Nord). Le littoral du Saint-Laurent, avec son horizon sans obstacle au-delà du fleuve, est idéal - par exemple, se poster sur une plage, un quai ou un promontoire côtier loin des lumières urbaines. De même, les vastes espaces intérieurs (toundra, taïga ou rives de grands lacs/réservoirs) peuvent servir de magnifiques belvédères naturels. On peut citer, entre autres, les environs de Fermont qui sont réputés pour leurs ciels nocturnes animés d'aurores. Plus au sud, des habitants ont réussi à observer et photographier des aurores dans le ciel de Baie-Comeau, de Forestville ou de Sept-Îles lors d'éruptions solaires suffisamment fortes. L'essentiel est de s'éloigner des sources de lumière artificielle (lampadaires, éclairage urbain, lumière de la Lune) afin d'avoir un ciel aussi noir que possible - et bien sûr d'espérer que Mère Nature offre un ciel de nuit sans nuage.

Quand peut-on voir des aurores boréales?

La saison favorable pour observer les aurores sur la Côte-Nord s'étend globalement de la fin de l'été jusqu'au début du printemps. Plus précisément, les mois les plus propices sont généralement septembre, octobre, février et mars. Ces périodes combinent de longues nuits bien noires (en automne et en hiver, le soleil se couche tôt) et une certaine particularité de l'activité solaire : autour des équinoxes de printemps et d'automne, le vent solaire interagit plus efficacement avec la Terre. En effet, on a observé que les particules éjectées par le Soleil arrivent plus rapidement en mars et en septembre, en raison de l'alignement du champ magnétique de la Terre avec le soleil, ce qui tend à engendrer des aurores plus fréquentes et intenses durant ces mois. L'hiver demeure également une période de choix simplement parce que les nuits y sont plus longues et plus souvent dégagées.

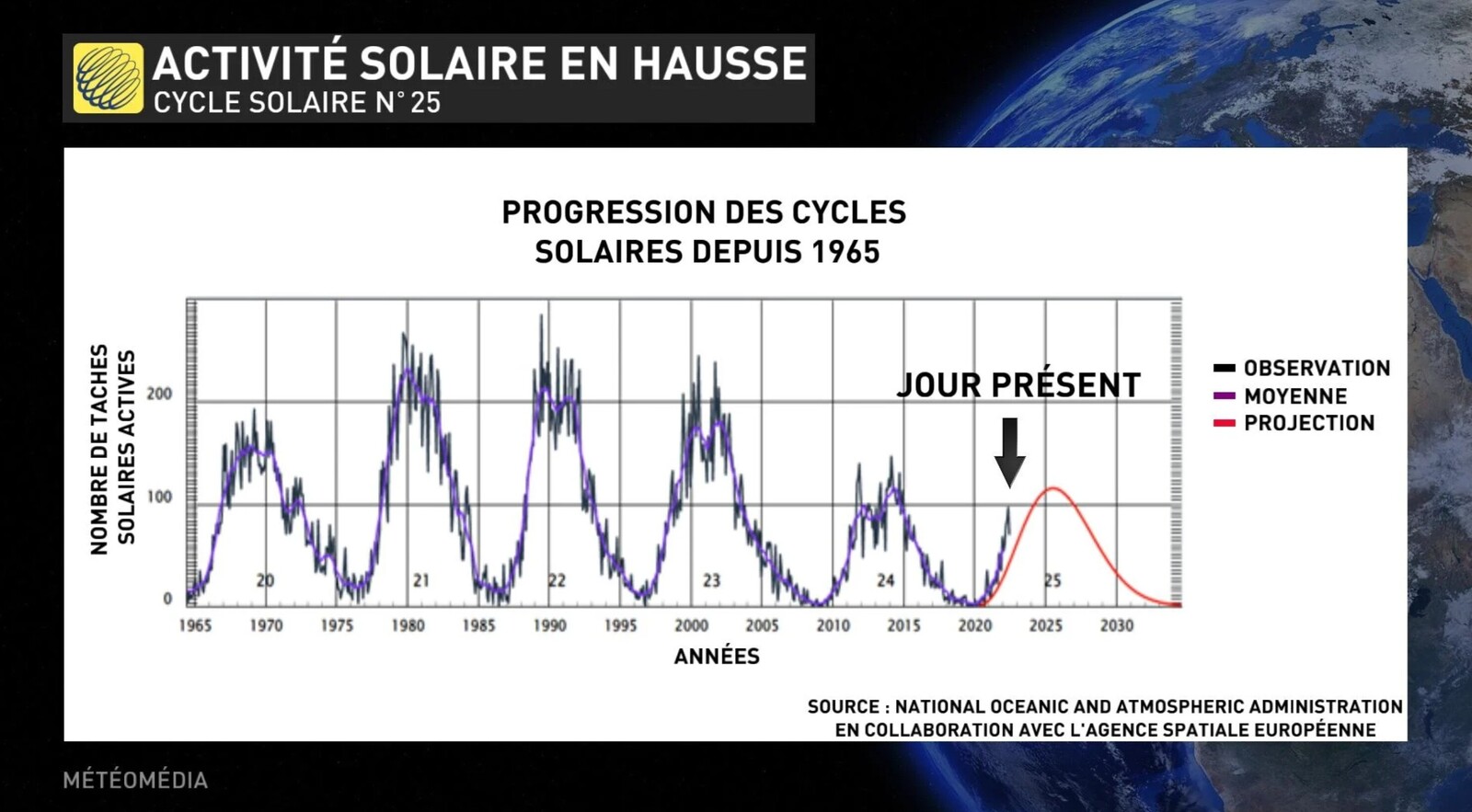

Qu'en est-il de l'heure de la nuit? Bien que les aurores puissent apparaitre à n'importe quel moment lorsque les conditions sont réunies, on estime que la plage horaire entre ~22 h et 3 h du matin est la plus favorable pour guetter leur apparition, souvent autour de minuit solaire. N'hésitez donc pas à veiller tard - le spectacle en vaut la chandelle! Naturellement, rien n'est garanti d'avance : les aurores résultent des colères du Soleil, qu'on ne peut pas prévoir très longtemps à l'avance. Il peut se passer plusieurs jours, voire des semaines, sans aucune aurore notable, puis survenir une nuit magnifiquement aurorale suite à une éruption solaire majeure. À noter qu'actuellement, le cycle d'activité du Soleil, aussi appelé cycle de Schwabe, se dirige vers son maximum autour de 2025, ce qui signifie que les prochaines années offrent un contexte particulièrement favorable pour l'observation d'aurores boréales intenses. Il est possible de connaître les informations sur le cycle du soleil sur Space Weather Live.

Conseils pour une observation optimale

Pour mettre toutes les chances de votre côté et vivre une expérience inoubliable sous les aurores, voici quelques conseils pratiques :

- Recherchez l'obscurité totale : Choisissez une nuit sans Lune et un site sans pollution lumineuse aux alentours (loin des villes, lampadaires, etc.) afin d'obtenir un ciel noir d'encre. Par temps de pleine Lune, la luminosité du ciel peut noyer les aurores - il vaut mieux viser les nuits autour de la nouvelle lune. Évidemment, un ciel dégagé (sans nuages) est indispensable pour observer les étoiles et les aurores.

- Adaptez votre vision nocturne : Une fois sur place, coupez toute lumière blanche (écrans de téléphone, phares de voiture) et laissez à vos yeux s'habituer à l'obscurité complète durant 10 minutes. Nos yeux ont besoin de temps pour accroître leur sensibilité dans le noir, d'autant que les aurores ne sont pas un phénomène extrêmement lumineux - sans une bonne adaptation, vous pourriez passer à côté de lueurs subtiles.

- Armez-vous de patience : Ne vous découragez pas si rien ne se passe dans le ciel pendant un moment. L'activité aurorale va et vient par vagues au cours de la nuit. Il peut y avoir une danse de lumières de 30 minutes, suivie d'une accalmie, puis une reprise du spectacle plus tard. Parfois, une aurore ne dure que 5 minutes puis disparaît, avant qu'une autre ne surgisse une demi-heure plus tard. Il faut donc savoir patienter, sortir régulièrement les yeux vers le ciel et profiter du moment présent. L'attente fait partie de l'aventure!

- Installez-vous confortablement : Les nuits nord-côtières peuvent être froides, surtout en automne-hiver. Prévoyez des vêtements très chauds, des couches supplémentaires, des couvertures, et pourquoi pas un thermos de chocolat chaud ou une bonne bière locale. Vous pourriez par exemple observer depuis la boîte d'un pick-up ou allonger une chaise de camping, bien emmitouflé, en compagnie de vos amis. Un environnement confortable vous permettra de garder les yeux levés plus longtemps et de savourer pleinement l'expérience. Attention aux maux de cou! Prenez un instant pour bien vous positionner pour l'observation et masser régulièrement votre cou et vos épaules afin de ne pas vous blesser en regardant le ciel nocturne.

- Immortalisez le spectacle : Si vous aimez la photographie, apporter un appareil photo sur trépied peut enrichir votre soirée. En effet, l'œil nu perçoit souvent les aurores comme des lueurs blanchâtres ou verdâtres assez diffuses, alors qu'un capteur photographique pourra révéler des couleurs et des détails bien plus vifs. Une exposition longue de plusieurs secondes suffit à capturer la luminosité et les teintes que l'œil ne voit pas en temps réel. N'hésitez pas à tenter quelques clichés (haute sensibilité ISO, pose de 5-15 s, mise au point manuelle à l'infini) - vous pourriez être surpris du résultat!

- Renseignez-vous sur les alertes aurorales : Pour optimiser vos sorties, surveillez les prévisions d'aurores. Des ressources en ligne comme le site de Météo Spatiale Canada ou le service Aurora Forecast (géré par l'Agence fédérale NOAA) indiquent l'indice Kp en temps réel et les prévisions à 1-3 jours. Abonnez-vous aux alertes (texto, applications) ou aux comptes spécialisés comme Aurora Max sur les réseaux sociaux, qui signalent les éruptions solaires significatives. Ainsi, vous saurez si une tempête géomagnétique est en approche et si le ciel de la Côte-Nord a des chances de s'embraser dans les nuits à venir.

Un peu de science!

Comment se forment les aurores boréales?

Une aurore boréale (qu'on appelle plus largement aurore polaire lorsqu'on inclut l'hémisphère sud) naît d'une interaction spectaculaire entre le Soleil et la Terre. Concrètement, notre étoile émet en continu un flux de particules chargées - le vent solaire - composé principalement d'électrons et de protons. Lorsqu'une éruption solaire se produit à la surface du Soleil, ce vent s'intensifie et d'innombrables particules hautement énergétiques sont propulsées à travers le système solaire. En 2 à 4 jours environ, ce nuage de particules peut atteindre la Terre. Notre planète, fort heureusement, est protégée par son champ magnétique qui dévie la plupart de ces particules. Cependant, aux pôles magnétiques, les lignes de force du champ plongeant vers le sol offrent une « porte d'entrée » aux particules solaires dans les hautes couches de l'atmosphère. Les particules (surtout les électrons) pénètrent ainsi dans la haute atmosphère terrestre, entre environ 100 et 400 km d'altitude, et entrent en collision avec les atomes d'oxygène et d'azote présents dans l'air raréfié. Ces atomes, excités par l'énergie des collisions, vont libérer des photons (de la lumière) en revenant à leur état stable. Exactement comme les tubes au néon d'une enseigne lumineuse, l'atmosphère se met à briller de différentes couleurs selon la nature des atomes excités et leur altitude. C'est cette énorme lanterne céleste que l'on appelle aurore boréale !

Que signifient les couleurs des aurores?

Si la teinte verdâtre est la plus souvent observée, les aurores peuvent arborer une palette allant du rouge profond au violet. Ces couleurs nous informent sur la composition de l'atmosphère et l'énergie des particules en jeu. En effet, chaque gaz atmosphérique émet une couleur spécifique lorsqu'ionisé à une certaine altitude : par exemple, l'oxygène est responsable des lueurs vertes (lorsqu'il est excité entre ~100 et 300 km d'altitude) et des lueurs rouges plus rares (lorsqu'il est excité au-dessus de ~300 km). L'azote, très présent vers 100 km d'altitude, émet pour sa part des teintes plutôt roses ou pourpres. Quant aux éléments plus légers comme l'hydrogène et l'hélium, ils contribuent aux bleus et violets que l'on peut parfois observer dans les bordures de l'aurore. La dominance du vert s'explique par le fait que l'oxygène atomique à ~100-200 km, émettant dans le vert, est facilement excité par les électrons même peu énergétiques - c'est la couleur de base des aurores boréales. En revanche, les rouges intenses exigent des conditions plus énergiques (éruptions solaires puissantes) car seuls des électrons très rapides peuvent exciter l'oxygène à plus de 300 km d'altitude ou pénétrer plus bas dans l'atmosphère. On observe alors des draperies rougeoyantes au sommet des aurores, signe d'une tempête géomagnétique exceptionnelle.

En résumé, la Côte-Nord du Québec offre un terrain de jeu exceptionnel pour partir à la chasse aux aurores boréales. De ses ciels purs et étoilés aux vastes horizons nordiques, elle réunit des conditions optimales pour admirer ce phénomène naturel époustouflant. En choisissant bien le lieu, le moment et en étant bien préparé, vous pourriez vivre sur la Côte-Nord l'expérience inoubliable de voir danser une aurore boréale au-dessus du fleuve ou de la forêt boréale - un spectacle magique qui marie tourisme d'aventure et contemplatif à de fascinantes explications scientifiques. Levez les yeux vers le nord et bon spectacle!

Cet article a été écrit grâce aux informations des spécialistes : Béatrice St-Cyr-Leroux, Espaces (01/09/2024) espaces.ca, espacepourlavie.ca; Johannie Gaudreault, Le Haute Côte-Nord (26/01/2023) journalhcn.com, journalhcn.com; David Nathan, Noovo Moi (2025) noovomoi.ca, noovomoi.ca; Espace pour la vie - Planétarium de Montréal espacepourlavie.ca, espacepourlavie.ca; Jérémie Leblond-Fontaine, photographe (Guide 2024) jeremielf.com, jeremielf.com; Pierre Langlois, Agence spatiale canadienne, journalhcn.com.